La Crisis de Convivencia y Seguridad Escolar: ¿Cómo la enfrentamos?

Cada vez es más frecuente llegar a la sala de profesores o en el whatsapp de cursos, comentarios sobre un nuevo episodio de violencia al interior de un establecimiento educacional. La percepción general es clara: los casos no solo son más numerosos, sino también más graves. Esta situación ha llevado al colapso de los equipos de convivencia educativa de las escuelas y a las redes de apoyo externas, dejando a la comunidad educativa, y especialmente a los docentes, en un estado de vulnerabilidad y abandono crítico. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y, más importante aún, qué camino proponemos para iniciar una resolución?

En primer lugar, entender qué significa la Convivencia Educativa desde la mirada docente. No se trata simplemente de la ausencia de conflictos, sino del conjunto de interacciones y relaciones entre todos los integrantes de la comunidad escolar. Es la base de la cultura del establecimiento, el «cómo nos sentimos y tratamos» que impregna cada sala de clases y cada patio. Una convivencia sana es indispensable para que ocurra el aprendizaje: sin motivación, dedicación y concentración, el acto educativo simplemente no se construye.

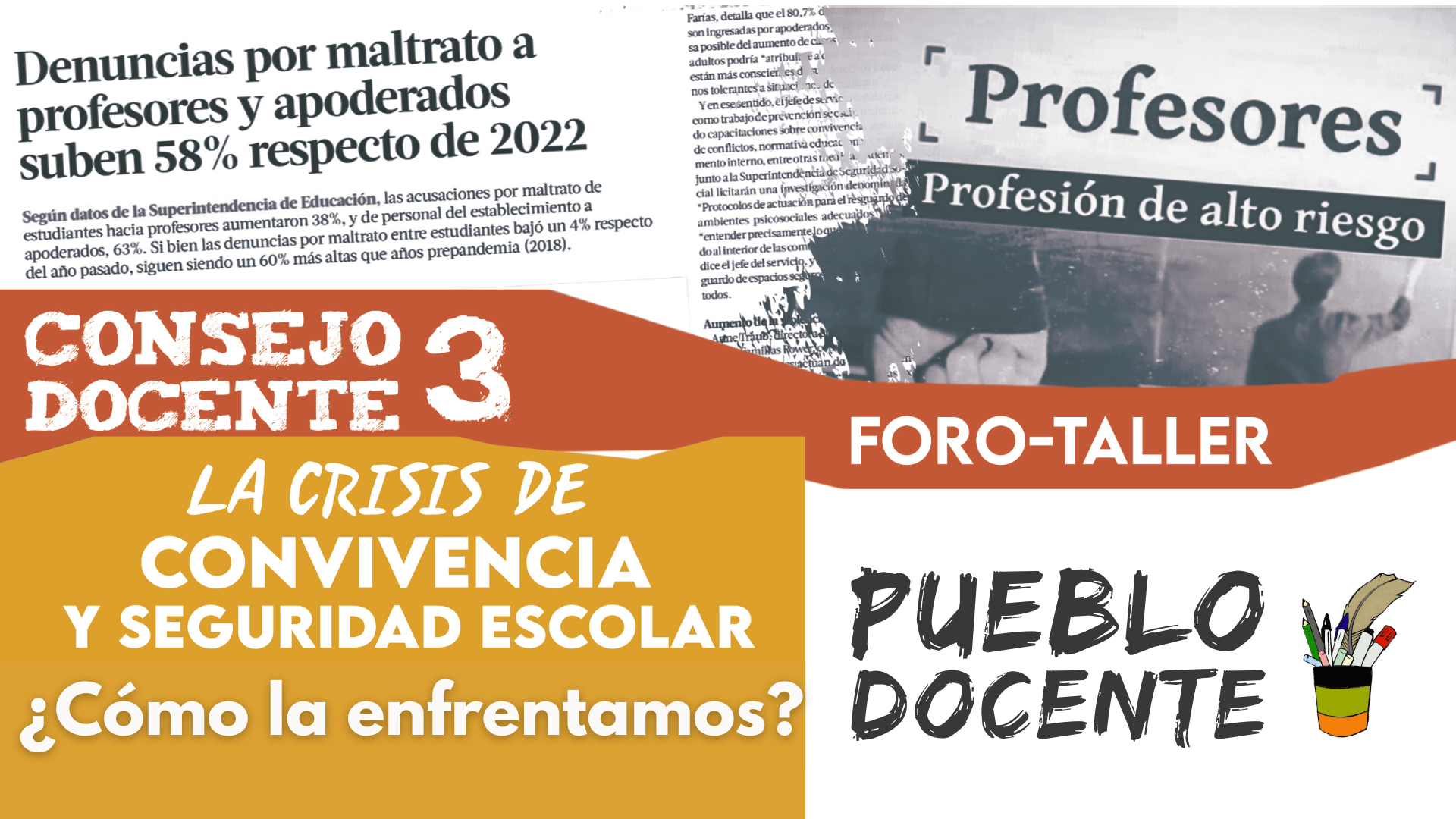

Sin embargo, la realidad que vivimos cotidianamente dista mucho de este ideal. Los problemas actuales han desbordado la capacidad de respuesta. Las consecuencias para el rol docente son profundas y determinantes. La magnitud del problema es cuantificable y alarmante. Según el Estudio de Violencia en el Ámbito Escolar realizado por la Fundación Semilla y la Universidad de Chile (2024), un 48,8% de los docentes y asistentes de la educación reporta haber sido víctima de algún tipo de violencia psicológica, como insultos, amenazas o desprecios. A esto se suma que un 20,6% declara haber sufrido directamente violencia física en el último año. Estas cifras no son abstractas, se traducen en un desgaste humano y profesional que está minando el sistema, con licencias médicas, desmotivación, enfermedades profesionales, estudios de cambio de labores y pérdida de clases para los estudiantes.

Asistimos a una degradación de la autoridad pedagógica, donde el profesor ve mermada su capacidad para enseñar y es, paradójicamente, culpabilizado por el mal manejo del clima de aula. Este fenómeno ha abierto un nicho de negocio para universidades y fundaciones que ofrecen «formar» a los docentes en «resolución de conflictos» o «autocuidado», presentando el problema como una falla individual (didáctica) del profesor y no como una crisis sistémica. Se ha sobrepuesto un enfoque puramente formativo, a menudo burocrático, al enfoque pedagógico central de la escuela.

En el ámbito laboral, el sentimiento predominante es de inseguridad, impunidad y abandono. Las agresiones, ya sean directas o a través de un clima hostil de aprendizaje, frecuentemente quedan sin una sanción clara y efectiva. A esto se suma el desborde de los equipos internos, la ineficacia de las redes externas y un aumento insostenible de la carga administrativa, que desvía energías preciosas de lo que realmente importa: ENSEÑAR.

Chile cuenta con un marco legal abundante en la materia: la Ley General de Educación, la Ley Aula Segura, la Ley sobre Violencia Escolar y sucesivos Planes Nacionales de Convivencia Escolar. No es un problema de falta de normativas, sino de su aplicación. La complejidad y la burocracia obstaculizan la acción, transformando los protocolos en papeles que no se traducen en hechos concretos en los patios y las salas de clases. Datos de la Superintendencia de Educación muestran que las denuncias por maltrato a profesores aumentaron un 42% entre 2022 y 2023, lo que evidencia no solo un problema creciente, sino también la desesperación de un cuerpo docente que busca, a través de la vía formal, respuestas que no encuentra en su comunidad escolar inmediata. Paradójicamente, un papel mal hecho, castiga económicamente a las escuelas que intentan hacerse cargo con las aplicaciones de los Reglamentos Internos, los cuales son eminentemente jurídicos de raíz, lo que provoque que no necesariamente las comunidades cuenten con los tiempos y capacidades de respuesta frente a la Superintendencia.

Frente a esta emergencia, la respuesta debe ser colectiva, concreta y estructural. Desde las comunidades educativas podemos y debemos impulsar un cambio basado en acciones específicas:

Primero, necesitamos instancias formativas y reflexivas genuinas entre docentes, no como talleres esporádicos, sino como espacios sistemáticos de análisis y crecimiento profesional con la finalidad de tomar decisiones desde el conocimiento situado de la labor y con un enfoque basado en aprendizajes y desarrollo actitudinal. Segundo, es crucial exigir tiempo de coordinación pedagógica real para abordar casos de convivencia escolar colectivamente en comités de aula, reconociendo que esta tarea requiere horas remuneradas específicas. Tercero, debemos denunciar las malas prácticas administrativas en la aplicación de reglamentos, aquella burocracia que paraliza y no protege a los miembros de una comunidad educativa.

Pero la denuncia debe ir acompañada de construcción. Es urgente tomar medidas concretas ante situaciones de agresión a cualquier miembro de la comunidad educativa, aplicando los protocolos con celeridad y firmeza. Paralelamente, necesitamos medidas de apoyo especial a la convivencia escolar y la labor docente: la reducción significativa de estudiantes por sala, más tiempo no lectivo -especialmente para los profesores jefes-, un rediseño de la jornada escolar que contemple tiempos de esparcimiento real, la implementación de un plan de recreos activos y entretenidos, infraestructura e implementos adecuados, y la creación de un programa especializado para la atención de alumnos de alta complejidad socioeducativa que hoy sobrepasan la capacidad de las escuelas comunes.

La crisis de convivencia y seguridad escolar es el reflejo de un malestar social más profundo, pero la escuela y los trabajadores que la conforman no pueden ser su víctima pasiva. Cuando casi la mitad de los educadores sufre violencia psicológica y uno de cada cinco, violencia física, estamos ante una emergencia nacional. Exigimos comunidades seguras para el aprendizaje. Esto no se resuelve con más cursos de autocuidado para el docente agotado y del cual lucran las fundaciones, universidades y las agencias técnicas, sino con políticas públicas valientes y recursos concretos para que los equipos de las escuelas, puedan tener herramientas reales de gestión de la convivencia.